Optimierung der Deichbewehrung durch Messung und Modellierung der phreatischen Oberfläche

Bei der Prüfung und Bemessung von regionalen Hochwasserschutzanlagen gehen die Wasserverbände häufig von konservativen Annahmen aus, um eine Schematisierung der Grundwasseroberfläche für verschiedene normative Bedingungen zu erstellen. Obwohl der Technische Bericht über Wasserspannungen an Deichen des Technischen Beirats für Hochwasserschutz (TAW-Technik) aus dem Jahr 2004 ausführlich die Nützlichkeit und Notwendigkeit von Feldmessungen und Modellierungen erläutert, wird dies im Allgemeinen nicht getan. Warum eigentlich nicht? Und wie können hydrologische Messungen und Modellierungen in der Praxis zur Optimierung einer Deichverbesserung eingesetzt werden?

Die phreatische Ebene

Die Hoogheemraadschap van Rijnland (HHR) verwaltet mehr als 1.200 Kilometer regionale Hochwasserschutzanlagen, von denen in den kommenden Jahren etwa 150 Kilometer verstärkt werden müssen. Ein großer Teil davon sind Beckendämme, die wegen des Versagensmechanismus Makrostabilität nach innen abgelehnt wurden. Bei diesem Versagensmechanismus nimmt die Festigkeit des Bodens aufgrund höherer Wasserdrücke (in der Regel infolge hoher Wasserstände oder extremer Niederschläge) ab, so dass der Bodenkörper sein Gleichgewicht verliert und sich ein Teil des Deichs verschiebt. Um festzustellen, ob ein Deich die gewünschte Norm erfüllt, wird eine Stabilitätsberechnung unter normativen Bedingungen durchgeführt. Ein wichtiger Faktor ist dabei die Lage der Grundwasseroberfläche, d.h. der Pegel, bis zu dem der Bodenkörper mit Wasser gesättigt ist. Da diese Lage in der Praxis schwer zu bestimmen ist, werden hierfür häufig vereinfachte (konservative) Annahmen getroffen, die sich an den Empfehlungen der TAW 2004 orientieren. Für verschiedene Deichtypen wird die gleiche Schematisierung verwendet, obwohl z.B. die Breite des Deiches oder das Vorhandensein einer Straße dies stark beeinflussen können. Das bedeutet, dass bei vielen Hochwasserschutzanlagen die verfügbare Stabilität unterschätzt werden kann, was zu einem unnötigen Verzicht auf Teile der Hochwasserschutzanlage, aber auch zu unnötig hohen Verstärkungen führen kann..

Umfang der Studie

2018 startete HHR ein Projekt mit dem Ingenieurbüro Iv-Infra und dem Wasserberatungsunternehmen Nectaerra, um die Grundwasserchematisierung unter normativen Bedingungen für einige Deichabschnitte im laufenden Sanierungsprogramm auf der Grundlage von Feldmessungen und Modellierungen zu bestimmen. Dabei soll untersucht werden, ob und wie diese Erkenntnisse zur Optimierung der Grundwasserschemata für das gesamte Sanierungsprogramm genutzt werden können.

Auf der Grundlage des Verbesserungsprogramms wurden sieben repräsentative Deichabschnitte (Messkurven) in vier Poldern ausgewählt. Es wurden drei Arten von Deichen unterschieden:

1. Breite Barriere mit einer Straße auf dem Kamm und einer großen Stauhöhe;

2. Breite "grüne" Barriere (ohne Straße auf dem Scheitelpunkt) mit einer großen Rückhaltehöhe;

3. Schmale Barriere mit relativ geringer Stauhöhe.

Innerhalb dieser Verteilung werden auch zusätzliche Unterschiede in der Bodenzusammensetzung, dem Grabenabstand und dem Wasserstand berücksichtigt. Bei der Erhebung wurden eher konventionelle und weit verbreitete Messmethoden wie Bohrlochmessungen und Bodenklassifizierungsbohrungen eingesetzt. Geophysikalische Nachweismethoden und in den Boden eingebrachte Porendruckmesser oder Bodenfeuchtigkeitsmesser wurden in dieser Phase nicht eingesetzt.

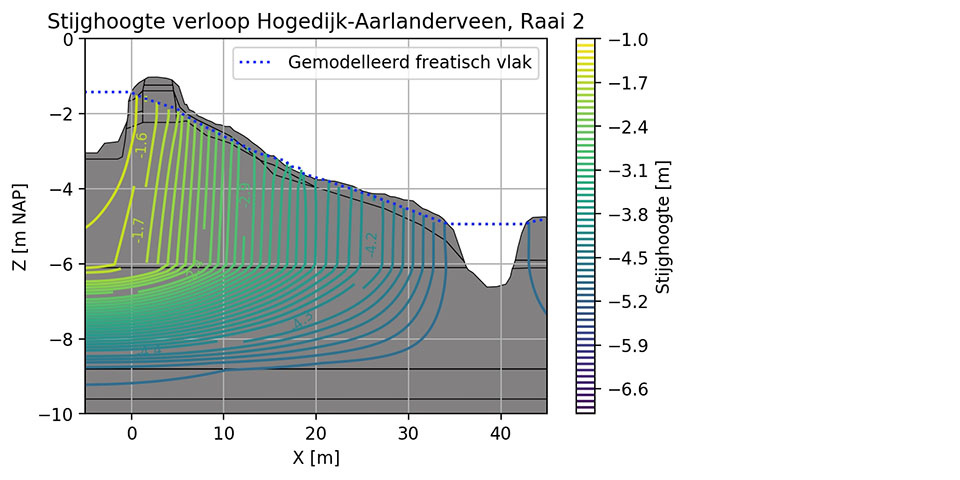

Modelliertes Kopfgefälle und Lage der phreatischen Ebene.

Messprogramm

Auf der Grundlage vorhandener Höhendaten, Bohrungen und Sondierungen wurden 2D-Bodenprofile erstellt, anhand derer die Standorte der Überwachungsbrunnen und Filtertiefen ausgewählt wurden. Dabei wurden die horizontale und vertikale Grundwasserströmung abgeschätzt und der niedrigste gemessene Grundwasserstand berücksichtigt. Um sicherzustellen, dass ein Filter nicht in mehreren Bodenschichten liegt, wurden 50-cm-Filter verwendet. Der Wasserdruck wurde mit Hilfe von Loggern automatisch alle 10 Minuten aufgezeichnet. Auch Regenmesser wurden installiert. Die XYZ-Koordinaten aller Messstellen wurden mit DGPS und Nivellier gemessen. Um jahreszeitliche Schwankungen zu berücksichtigen, wurde beschlossen, ein Jahr zu messen, bevor die Schematisierung festgelegt wurde. In diesen Zeitraum fielen der sehr trockene Sommer 2018 und einige extreme Niederschlagsereignisse, darunter ein maximaler Niederschlag von 96 mm an einem Tag an einem der Regenmesser, der eine Wiederkehrzeit von 100 Jahren hat (Niederschlagsstatistik und -reihen für die Wasserwirtschaft, Stowa, 2019). Im Feld wurden außerdem die Porosität und (gesättigte) Durchlässigkeit verschiedener Schichten und Standorte mit Hilfe von Bodenkernproben, Schneckentests, Doppelringmessungen und Amooza-Messungen bestimmt. Um die Auswirkungen des Straßenbaus und der Durchlässigkeit auf den Grundwasserfluss besser einbeziehen zu können, wurden Asphalt- und Cunet-Bohrungen durchgeführt und eine Straße wurde vollständig mit 3D-Bodenradar vermessen.

Grundwassermodellierung

Zusätzlich zum Messprogramm wurde für alle Netze ein Grundwassermodell mit MODFLOW erstellt. Bei der Auswahl der hydraulischen Randbedingungen und der Validierung der Modelle stellte sich die wichtige Frage, für welche Niederschlags- und Versickerungsbedingungen genau die Hochwassersituation modelliert werden muss.

Die bestehenden Leitlinien beschreiben zwar einen normativen Speicherbeckenwasserstand, aber keinen normativen Niederschlag. Letztendlich haben wir uns dafür entschieden, dies konservativ zu lösen, indem wir einen kontinuierlichen Niederschlag von 10 mm pro Tag annehmen und den stationären Grundwasserspiegel für diesen Fall bestimmen.

Hauptfaktoren, die die Lage der Grundwasseroberfläche beeinflussen, scheinen neben der Geometrie des Dammes der Außenwasserstand und die Wassersäule des ersten Grundwasserleiters zu sein. Von eher untergeordneter Bedeutung sind Unterschiede in der Bodenstruktur und den hydraulischen Parametern.

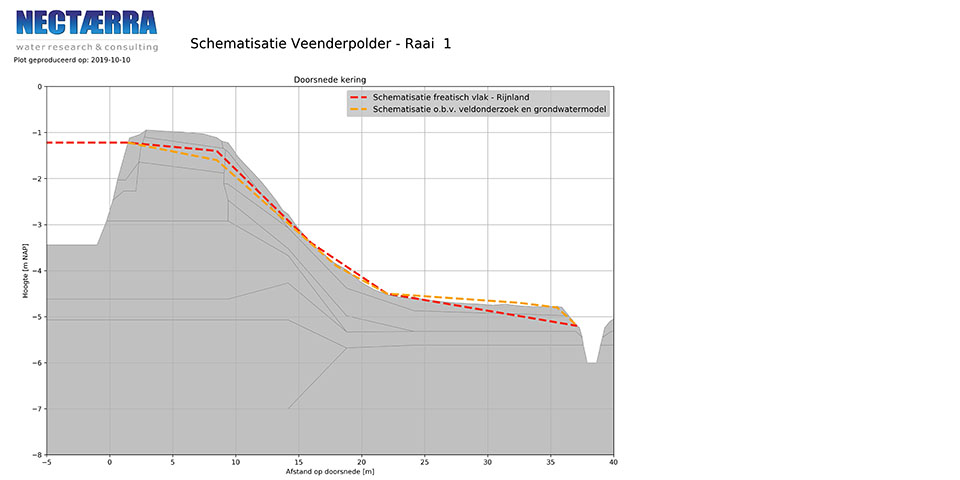

Schematisierung der Grundwasseroberfläche nach den aktuellen Berechnungsregeln HHR (rot) und basierend auf Feldforschung und Grundwassermodell (orange). Die Abbildung zeigt die Fallhöhe, bei der oberhalb des Grundwasserspiegels Versickerung und Abfluss auftreten.

Schlussfolgerungen

Nach dem Messzeitraum wurden für jeden Messdurchgang drei Schemata auf Hochbeckenniveau erstellt und verglichen:

a. Das phreatische Grundwassergefälle nach den bestehenden Gestaltungsrichtlinien der HHR

b. Das Grundwassergefälle entsprechend dem höchsten gemessenen Wasserstand in den Messstellen

c. Der phreatische Grundwassergradient nach dem Grundwassermodell (inkl. Niederschlag)

Nach der Kalibrierung wurde festgestellt, dass die gemessenen und modellierten Grundwasserflächen gut übereinstimmen. Aus dem Vergleich zwischen den durchgeführten Messungen, den Modellberechnungen und der Schematisierung nach den bestehenden Bemessungsrichtlinien wird insbesondere für die breiteren Hochwasserschutzanlagen geschlossen, dass in der derzeitigen Praxis die Höhe der Grundwasseroberfläche am inneren Scheitel leicht überschätzt und am inneren Fuß unterschätzt wird.

Wie sich dies auf die Stabilität des Hochwasserschutzes auswirkt, wurde mit einer Reihe von Stabilitätsberechnungen geklärt. Obwohl die Ergebnisse je nach Deich variieren, führt die Optimierung der phreatischen Oberfläche in den meisten untersuchten Fällen zu einer Verbesserung des Stabilitätsfaktors um mehrere Hundertstel, was zu einer weniger starken Verstärkung des Deiches führt. Bei einem der untersuchten Dämme würde diese Optimierung zu einer Einsparung von 2-3 m3 Ton pro Laufmeter oder mehrere tausend Kubikmeter Boden für die gesamte Bewehrung. Die Forschungskosten wurden auf höchstens 10% dieser Einsparung geschätzt.

Weiterführende Schritte

Iv-Infra und Nectaerra arbeiten derzeit an einer Folgestudie, in der auf der Grundlage der Ergebnisse eine neue Berechnungsregel für Hoch- und Niedrigwasser für das gesamte Verbesserungsprogramm festgelegt werden soll. Dabei werden auch andere wichtige Unterschiede zwischen den Deichabschnitten berücksichtigt, wie z. B. das Vorhandensein bestimmter schwacher Bodenschichten, Schwankungen in der Höhe des ersten Grundwasserleiters und der Abstand zum Spitzgraben.

In Anbetracht der Unterschiede in der Grundwasserebene je nach Deichtyp scheint es neben der Optimierung der Standardschemata von zusätzlichem Nutzen zu sein, die Grundwasserebene für künftige Deichverstärkungen durch eine Kombination aus Messung und Modellierung "maßzuschneidern": Der zusätzliche Aufwand im Vorfeld wird sich wahrscheinlich durch die Optimierung des Entwurfs während der Ausführung um ein Vielfaches auszahlen!